食道・胃・十二指腸近畿大学の食道外科の手術特色-他院にはないポイント

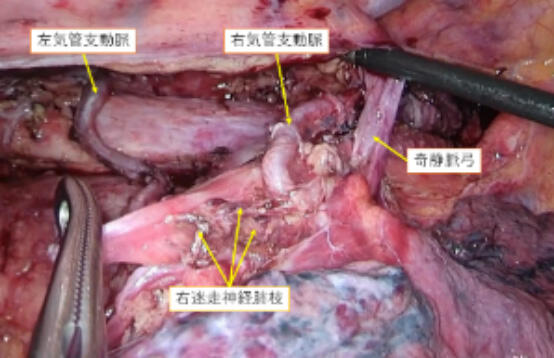

1.奇静脈弓、気管支動脈、迷走神経肺枝は温存する

我々は"真の低侵襲手術とは必要最低限の切除である"をモットーに、根治性に影響がなければ、胸管(腹部リンパ流を集めて左鎖骨下静脈に注ぐリンパ流)はもちろん、奇静脈弓(肋間静脈を集めて上大静脈にそそぐ静脈路)、左右の気管支動脈(気管枝、肺門に向かう動脈)、左右迷走神経肺枝(気管枝肺門に至る神経枝)は全て温存します。これらは一般的には切除されることが多いです。しかし元々体にあるものには必要な役割があり、可能なら残すべきと考え、温存手術を行っています。手術による血行循環の変化を回避、気管支血流を維持、神経支配を残します。もちろん癌の根治性には影響なしです。(医学書院 臨床外科 76 669-675 2021年6月)

2.転移がなければ2領域郭清でOK、予防的3領域郭清は行いません

リスクに基づく転移診断で手術の範囲は最小限に

1990年代、日本では頸部3領域郭清(頸部食道周囲と鎖骨上リンパ節)を行うことにより予後を改善させました。ゆえに標準は3領域郭清です。しかし3領域郭清後には頚部まわりの違和感、ときに絞扼感の愁訴が出てしまうこともあります。我々はこの郭清を回避できないかと、胸腔操作で頚部食道周囲のリンパ節を郭清することを必須として、転移リスクのある上部食道癌と上縦隔リンパ節転移のある患者さんのみに2領域郭清と対象を絞って治療してきました。そして近年はこれまでの治療結果を解析し、そもそも鎖骨上リンパ節転移は全体の11%程度でしかないこと、つよい転移リスクは"T2以深の上部食道癌"、"反回神経リンパ節転移例"、"N2ステージ"、"65歳未満"であることを同定しました。以上からリスクを複数有し、CT画像で鎖骨上リンパ節腫大を認める例のみに、3領域リンパ節郭清を行っています。今は7割が2領域、3割に3領域で治療しています。それでも2領域後の頚部再発は1.4%でしかなく、負担軽減のメリットを実感しています。もちろん、術後のフォローCTで常に監視することは重要です。(Shiraishi O, et al. Dis Esophagus. 2024: https://doi.org/10.1093/dote/doae042)。

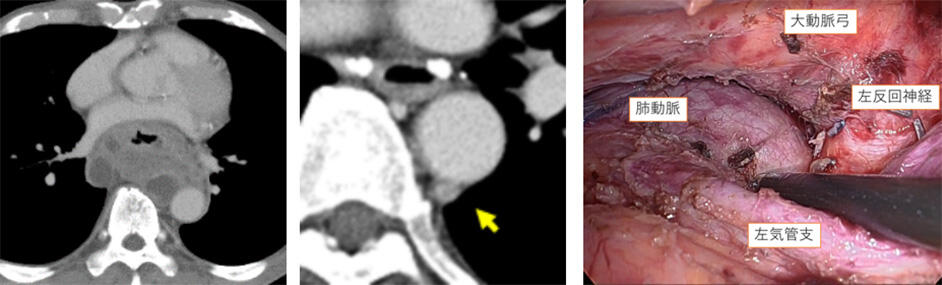

3.左右からの鏡視下アプローチで食道癌を切除するTLR-MIE(TLR-MIE:Transition from Left to Right Minimally Invasive Esophagectomy)

食道は体の中心よりも左にあり、接する大動脈はより左にあります。そういった奥深い所にべっとりと固着する癌をいつも通り右側から手術するのはとても大変で難しいものです。我々は腹臥位鏡視下/ロボット手術の低侵襲性は固定概念を乗り越えることができます。左側から手術を開始すると、癌がべっとりと大動脈に接しているところは一番手前にあります。つまり一番切除が難しい場所が手前にあるので、難易度が著しく緩和できるのです。また大動脈弓下の左反回神経(声を司る神経)の基部は右側からは深く手術操作を入れることは怖い場所でなかなかできませんが、左では手前にあるので、癌が入り込んでいてもしっかり切除することができます。さらに大動脈左側のリンパ節転移は右からは見えないので、切除不能とされていましたが、左では容易に切除できます。

次に右側に回って続きの食道癌切除をおこなって手術を完遂します。外科医は清潔ガウンのまま移動するだけなので、タイムロスはありません。術後経過も通常手術と変わりはありません。TLR-MIEは根治切除のための有用なオプションです。

大動脈に固着する癌・大動脈左側のリンパ節転移・大動脈弓の下縁は全て取除できる。

4.吻合部狭窄を回避する -Non-tensioning法

食道癌手術の再建において残食道と胃管をつなぐために円形の自動吻合器を使うことは一般的ですが、数か月後に狭窄することが約30%見られます。狭窄は内視鏡ブジーで改善する治療がいります。代わりに直線的縫合器をつかう吻合法(Collard法)なども用いるのですが、適応に限りもあります。そこで我々は円形吻合器を使う時に組織の緊張をとり自然な胃と食道の厚みで吻合するNon-tensioning法を考案し、狭窄率を3.8%まで低下させることに成功しました。以後は患者さんのQOLは劇的に改善しています。(J Gastrointest Surg. 2022;26:725-732) 金原出版 Operation 77(2) 273-280 2023年2月

5.術後の体重減少を防ぐ-3ヶ月間の在宅栄養療法

食道癌の術後の問題に、術後3か月の食思不振、体重減少があります。これまで術後3か月の間に10%、ときには15%もの体重減少がみられることが一般的でした。当院では再建術の工夫、経腸栄養の留置と在宅継続、食事指導に力を入れ6%までに体重減少を抑えることができました。中には体重減少を経験しない方々もおられるようにはなりました。しかしながら、安定した食事摂取、長期的な体重維持にはまだ課題はあり、もっと早くから食事がおいしく食べてもらえるように、現在もさらなる改善策を模索実施中です。